[汽車之家 行業] 2019年即將進入尾聲,自動駕駛產業經歷了從一開始的資本狂熱追逐到慢慢降溫,市場對于自動駕駛技術的思考開始變得冷靜和理性。這一年里,自動駕駛商業化運營逐漸進入公眾的視野。我們為大家逐一盤點,都有哪些玩家加入了自動駕駛商業化運營的大軍,他們如何將自動駕駛從試運營過渡到商業化?階段性成果又能否觸動消費者的神經?

“車圈盤點”由汽車之家行業團隊出品,帶你回顧2019年全球汽車產業風云。這既是一份車圈大事件的年度榜單,也是屬于汽車消費者的集體記憶。因為時代向前的車輪上,有我們每一個人。

30s讀懂全文:

1、Waymo、Lyft、安波福、百度等企業的自動駕駛試點項目都已經紛紛上線。從成果上來看,自動駕駛商業化項目的推進并未滿足人們的預期,諸多問題慢慢浮出水面。

2、在自動駕駛商業化落地的進程中,依然存在制造成本高、技術投入大、法規不健全以及市場推廣資源不足等方面的制約,未來企業之間的合作將成為常態。

●從試點走向商業化

汽車之家對海內外多家企業自動駕駛推廣案例進行匯總,從這些試點項目中,我們看到了市場前景,同時伴隨著風險和挑戰。作為頭部玩家之一的Waymo,早在2018年10月就開始了對自動駕駛商業化的探索。由此,眾多企業紛紛走上了投身自動駕駛商業化運營的道路。

●商業化運營“路漫漫”

目前,自動駕駛打車項目還處于市場探索階段,不少項目已經將試用范圍擴至“企業員工及部分提前預約的用戶”,但安全無小事,乘客的生命是不允許拿來試錯的。此前,由于在自動駕駛業務中過于激進,Uber就為此付出了巨大代價。這也直接導致了Uber的自動駕駛測試業務陷入停擺狀態。

從安全的角度來看,要實現高級別的自動駕駛,需要多個傳感器之間的有機協助及大量冗余設計。此外,高精度地圖的研發工作也不可或缺。在兼顧成本與算法優勢的基礎上得到最優的解決方案,才是對駕駛安全的有效保證。

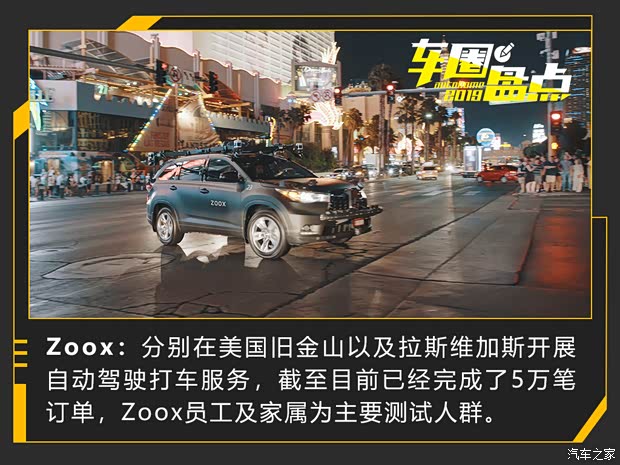

自動駕駛商業化的核心是如何建立一套適宜的商業模式,打車費用必然是消費者關注的重點。從各家自動駕駛試點項目的落地情況來看,部分項目初期是免費體驗,這對于乘客來講是一次新鮮嘗試,但對于企業來講,則是摸索商業化方向的重要階段。早在2018年,Waymo曾經提出過書面報告,希望能夠就自動駕駛試點項目向乘客收費。目前看來,Lyft已經積累了較多的收費經驗。2019年,Lyft完成5萬筆自動駕駛付費訂單,這標志著自動駕駛用車服務具備了全面商業化的可能。

實際上,自動駕駛試點項目的商業化遠遠不及市場預期,很大程度也是受制于企業測試經驗和數據積累不足。為此,Lyft率先公開了自動駕駛數據集,希望通過開放資源,推動整個行業的發展。這一數據集包含超過5.5萬個3D注釋幀以及可直接使用的地圖資源等內容。這樣一來,所有對自動駕駛技術抱有興趣的企業及機構院校的研究人員都能有機會參與到這場競爭中來。

編輯有話說

對于自動駕駛,公眾抱有期待,希望這一新興技術能夠在安全、可靠的基礎上發展得再快一些。消費者所追求的,正是一種無風險的出行便利性。從自動駕駛技術誕生,到測試車輛上路,再到自動駕駛打車服務的推廣,我們將有幸目睹一項新技術從無到有,最終成為人類出行史上的一大跨越。(文/汽車之家 閻明煒)