摘要

城市交通的潮汐現象,使得高峰期的共享出行需求需要大量兼職運力作為保障。在有人駕駛時代,買車比打車便宜,所以兼職運力“買車自用+兼職接單”的商業邏輯是自洽的。無人駕駛時代,RoboTaxi剔除了司機人力成本,使出行服務的供給側本質變成投資賺取回報,而非靈活就業的勞動力變現,兼職運力的成本優勢難以維系。預計無人駕駛時代共享運力將迎來重構:RoboTaxi作為全職運力將出現爆發式的增長,而現存的兼職運力占比將大幅下降。

潮汐現象”造成出行需求和運力供給之間的錯配

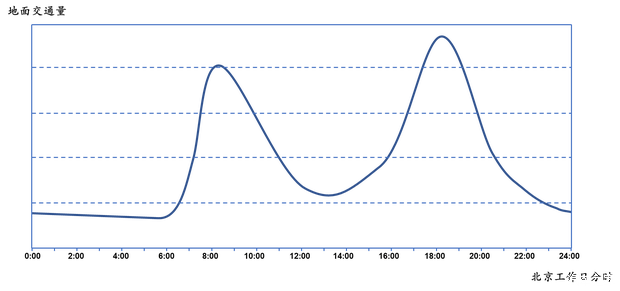

城市交通如同潮汐起落:清晨和傍晚高峰時段人潮洶涌,中午和夜半時段歸于平靜。參見下圖,北京市工作日各個時段的地面交通量/擁堵情況。

數據來源:北京市交通運行監測調度中心

這種城市地面交通量在每天上下班時段大幅波動的“雙峰潮汐”現象,造成共享出行需求和運力供給在時間上的錯配:如果有足夠的運力覆蓋高峰期全部需求,那么這些運力在平峰期的利用率極低,大部分司機養不活自己;如果運力僅僅滿足平峰期出行量,那么全天利用率接近90%,但是高峰期數倍于平峰期的出行需求無法得到滿足,大部分出行乘客怨聲載道。

有人駕駛時代的潮汐現象的解決方案:全職與兼職運力的互補

中國現有約 140萬輛出租車和200萬~300萬輛全職網約車(按照滴滴定義,每月在線250小時以上,即每月平均出車25天以上/每日平均在線10小時以上),合計約400萬的全職運力構成了共享出行的“正規軍”。此外還有一支靈活機動的“游擊隊”——兼職網約車/順風車司機,總量近千萬,數倍于全職運力,這些私家車主利用上班間隙、職業轉換期等空閑時間,在高峰時段零星接單補貼家用。400萬全職運力全天在線保障基礎出行,與近千萬保證高峰出行的兼職運力互補,正好滿足了城市交通“雙峰潮汐”的出行需求。

有人駕駛時代為何有大量兼職運力?

買車比打車便宜: 買車自己開,比使用共享出行便宜,關鍵在于司機成本替代。對于車主,“買車自己開”的成本(油費/電費、折舊)往往低于“打車”的價格,因為打車費里包含了不菲的司機人力成本(占總成本50%以上)。尤其是在每天長距離通勤、停車條件尚可的情況下,“買車比打車便宜”是不爭的現實。這類價格敏感的車主往往會選擇一輛“效率優先”低端私家車(例如老款軒逸(參數|詢價)等A級轎車),自用之余也很適合做兼職網約車。

“購車成本已沉沒”的心態: 兼職網約車司機通常不計入車輛的全額購置成本(視為沉沒成本),只計算充電/加油等邊際成本。這使得他們即使每天只跑有限的幾單(滿足高峰用車需求),也能實現邊際收益為正,覺得“有得賺”。

完美搭檔全職運力,應對需求“潮汐”:兼職運力是應對需求“雙峰潮汐”的完美答案。高峰期“召之即來”: 平臺可通過高峰期溢價,精準吸引兼職司機上線,補充運力缺口。平峰期“揮之即去”: 兼職司機沒有完全依靠跑網約車謀生的壓力,平臺也不必在平峰期需求單量少的時段向其派單保證其最低收入。

RoboTaxi時代的運力重構:全職正規軍壯大,兼職游擊隊縮編

全職運力的“完美替身”: RoboTaxi 是天生的“鐵人”,它全日無休,能近乎24小時不間斷地運轉(僅需預留補能清潔時間,人類司機尚需要吃飯休息),更可接受運營平臺“全指派”而無人類司機“挑單”的行為,使運力與需求的動態匹配更高效,理論上能以超過1:1的比例替代有人駕駛的全職車輛,更高的利用率是其核心優勢。 未來RoboTaxi大概率是由機構/個人投資、由運力公司集中運維管理的全職運力,獲得合理的商業回報是投資的前提。由于剔除了司機成本,RoboTaxi達到盈虧平衡所需要的日單量/利用率將比現有的有人駕駛全職運力更低,有人駕駛時代為低成本出行而買車的價格敏感型私家車主未來將轉向使用RoboTaxi,同時預計有更多資本投入購買RoboTaxi,部署的數量將迎來爆發式增長。

未來還存在無人駕駛兼職運力嗎?當RoboTaxi大規模普及,馬斯克所描繪的“私家車閑時作為 RoboTaxi 自主創收”的畫面,對于存量的特斯拉車主頗具吸引力,但真正的問題是:既然已經有了更便宜的RoboTaxi,還有人愿意為了“自用+偶爾接單”而購買一輛RoboTaxi/無人駕駛車輛嗎?我們的答案是:有,但很難上量,因為兼職運力存在的商業邏輯經受挑戰。

- 兼職司機無法利用閑暇時間獲得勞務報酬。RoboTaxi徹底剔除了司機人力成本,司機也無法通過提供駕駛服務而獲得服務報酬,RoboTaxi使出行服務供給側的本質變成一種投資行為,目的是賺取投資回報,而非勞動力變現,靈活就業者也無法獲得勞務報酬。兼職運力失去了“司機在閑暇時間/順路掙錢”這一時間成本優勢。

- 價格敏感型用戶不再買車,兼職車輛來源受限。由于RoboTaxi出行的成本將低于L5級私家車(均無司機成本且前者利用率更高),有人駕駛時代的“買車比打車便宜”變成了無人駕駛時代的“打車比買車便宜”,相當部分價格敏感型的出行用戶將不會購買低成本L5級私家車,他們將轉而使用RoboTaxi,未來兼職運力的車輛來源受限。

- 購買L5級私家車的車主分享私人移動空間的意愿不強。未來仍然購買L5級私家車車主的購車理由不僅是為了低成本出行,而是疊加了對個性化、可控性、私密性等更加極致體驗的追求,預計這部分私家車主沒有強烈的意愿,在閑暇時段出來接單,滿足他人在波峰時段的出行需求。就像現有奔馳E級/寶馬5系的車主們為了獲得極致的出行體驗,而付出了溢價購車,很難大批量說服這些車主為兼職接單賺點收入,讓陌生人使用自己的私密空間。

通過車輛降本、削峰填谷、人貨協同,混合運營和運力整合,彌補“潮汐現象”下的供需缺口

無人駕駛時代,如果沒有大量兼職運力,該如何破解“潮汐現象”下的供需錯配?

1、車輛降本,降低實現盈虧平衡所需的利用率

全職車輛設計創新:以雙門雙座小型車(如特斯拉的CyberCab設計),專為 1-2 人設計(滴滴數據顯示,約80%的共享出行乘客不超過2人)。押注純視覺方案(如特斯拉FSD),大幅削減硬件(如激光雷達、算力)成本。合理的硬件配置也能降本,按照全職車輛“每日計費行駛里程+一定的空駛余量”配置電池電量,在“按照剩余續航里程派單”的智能化運營加持下,RoboTaxi的真實續航里程或許不用超過400 km,這樣可節約相當的電池成本。RoboTaxi作為極致效率的工具,其配置只需要剛好滿足使用場景下的需求,不多不少。

特斯拉CyberCab

智能運維: 建立高效自動化的維護中心,選址精準、高度自動化、流程優化,實現低成本、快速的RoboTaxi充電、清潔與保養。

2、削峰填谷,熨平“潮汐”

動態定價:提高高峰期運價、降低平峰期運價,通過價格杠桿更精細地運用高峰溢價,一方面調節需求(抑制或錯峰部分非剛性出行),另一方面將溢價作為主要的經濟激勵,引導運力優先保障高峰出行需求。

拼車提效:高峰期通過拼車(Ridepooling)與無人巴士(Robobus)等服務,讓一輛車盡可能多拉乘客,顯著提升單車/單次運輸的效率,這也是應對潮汐需求高峰、提升單車利用率的關鍵手段。

城市規劃:中長期需優化城市規劃與錯峰制度,從源頭上緩解潮汐通勤壓力,熨平需求曲線。

3、人貨協同,高峰載客平峰送貨

推動共享出行和同城貨運的融合,讓RoboTaxi成為“多面手”,最大化填充閑置時間,拉平運營曲線。同時,車輛設計也要契合載人送貨的多元化需求,參考特斯拉CyberCab單排雙座+超大的后背箱設計,以及豐田模塊化e-Palette滑板底盤、方盒車身、靈活轉換、可人可貨的設計。

豐田 e-Palette

4、混合運營,過渡期內充分利用有人運力

正如我們在《無人駕駛系列二:RoboTaxi“過五關”,“混合運營”是最優解》中所提到,考慮目前有人駕駛車輛15~20年的使用壽命,離實現“所有上路車輛均為無人駕駛”這一終局起碼還有15年以上時間,在這段有人駕駛和無人駕駛“混合運營”的過渡期,充分利用好有人駕駛兼職運力。

5、運力整合,挖掘租賃車隊等社會運力潛力

雖然分享的意愿不強,但仍可通過動態定價等方式,吸引更多無人駕駛的私家車、甚至租賃公司車隊、企業車隊等社會運力,加入兼職共享。

潛在挑戰

出行降本降價后可能引發“需求海嘯”

剔除司機人工成本,若 RoboTaxi通過車輛設計創新、純視覺方案等手段將軟硬件成本 壓至極低,將導致出行價格腰斬。這可能引發大規模需求轉移——大量受夠地鐵公交擁擠的乘客,轉向舒適便宜的 RoboTaxi出行。后果:高峰時段地面出行需求激增,城市擁堵惡化,反而加劇“潮汐”現象,引發出行用戶不滿,或拉低RoboTaxi車隊整體利用率與盈利前景。

重新考慮購買私家車,解決有無難題

如果高峰期出行需求無法通過RoboTaxi滿足,或是動態定價過高,將迫使乘客重新考慮購買私家車,解決高峰時段叫車無車接單的難題。

結尾:告別舊時代,擁抱新平衡

RoboTaxi的大規模商業化浪潮,不僅將重塑車輛本身的形態,更將深刻改變運力的組織形態和所有權模式。RoboTaxi由于剔除了司機人力成本,疊加車輛設計與運營優化,將使出行成本大幅下降,同時使出行服務供給側的本質變成一種投資行為,而非勞動力變現行為。預計相當部分價格敏感型私家車主將轉向使用RoboTaxi出行,且大量社會資本將購買RoboTaxi資產,RoboTaxi部署數量將迎來爆發式的增長。“兼職運力”存在的商業邏輯在無人駕駛時代將難以為繼,預計在未來共享運力結構中的占比將大幅下降。“潮汐現象”下的城市出行需求,將依靠更智能、更高效的全新平衡得到滿足。

(文/汽車之家研究院)

京ICP備09113703號-1

信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553

廣播電視節目制作經營許可證

公司名稱:北京車之家信息技術有限公司

中央網信辦違法和不良信息舉報中心

違法和不良信息舉報電話:400-868-5856

舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn