[汽車之家 行業] 五六年前當人們說起混動時,總有一句調侃:混動有兩種,一種叫豐田一種叫其他。這折射出豐田THS II在混動領域曾經的地位。時至今日,混動開始走進千家萬戶。人們在選擇時,也不再奉行“豐田唯一”。相反,作為后來者的本田i-MMD和日產超混電驅顯現出了更強的競爭力。也就是說,昔日“一統江湖”的混動以開始呈現出流派之爭。

那么,這種流派之爭會持續下去嗎?如果未來技術再次趨同,哪一個“流派”又更有可能成為新的趨勢呢?超混電驅軒逸(參數|詢價)或許能給大家展示出一種極具競爭力的新思路。

代表車型及其感受

在分析技術和趨勢之前,我們先篩選三款可比車型來看看三種混動的實際表現。這三款車分別是雷凌智能電混雙擎(以下簡稱雷凌雙擎)、凌派銳·混動和超混電驅軒逸。

一說到混動,傳統認知第一反應就是省油。那到底誰更省呢?三款車的官方WLTC油耗由低到高分別是:超混電驅軒逸3.96升/百公里、雷凌雙擎4.07升/百公里、凌派銳·混動4.8升/百公里。這個數據基本與車主的感受相當,即:豐田的THS屬于意料之中的“確實省油”,而超混電驅軒逸則是出乎意料的“比豐田更省油”。

『軒逸超混電驅』

對此有人可能下意識覺得:正常啊,超混電驅軒逸的排量只有1.2L,更省油是應該的,但這也會以犧牲性能為代價。

真的嗎?這又涉及到另一個對于混動的重要關注點。即過去人們關注混動確實只在意省油與否,但近年來混動的性能優勢、顯著優于燃油車的駕駛特性越來越受到買車人的重視。

然后我們再來看這三款車的加速性。根據汽車之家的測試數據,0-100km/h加速成績由快到慢分別為凌派銳·混動8.53秒、超混電驅軒逸8.86秒、雷凌雙擎9.65秒。可以看出,凌派銳·混動和超混電驅軒逸在這方面是不相伯仲的,成績差異可能還與測試環境有關。而雷凌雙擎則顯現出比較明顯的差距。要知道,這還是雷凌雙擎剛剛推出新款,換裝了第五代智能電混雙擎之后的結果。如果是老款雷凌雙擎,這個成績是11.79秒。

『雷凌2023款 智能電混雙擎』

綜合排序來看,在日系混動流派中,超混電驅軒逸代表的日產超混電驅技術的油耗明顯更低,性能處于第一梯隊,顯現出比較強的優勢。凌派銳·混動代表的本田i-MMD油耗墊底,但加速夠強,綜合評價應該算是居中。而之前被“封神”的豐田THS,即便是改進后的第五代,也只是油耗居中,加速明顯墊底,綜合表現似乎要輸給兩個后來者。

數據如此,那么實際表現呢?由于這與車型架構、NVH工藝等很多因素有關,很難給出一個客觀的排序。不過從編輯試駕的主觀感受來看,超混電驅軒逸給人最大的體會就是更接近于純電車型,這也與日產官宣的一些特性相符。我們一直有一個觀點,即純電驅動相比燃油驅動,有如計算機對應計算器——屬于降維打擊的級別。超混電驅軒逸更接近于純電驅動,也就意味著在大多數駕駛者主觀感受層面超混電驅軒逸能做到略勝一籌。

那么回到文章開頭提到的技術流派。那這三種技術流派的本質區別在哪?這種區別能充分解釋以上這些實際表現層面的差異嗎?

萬變不離其宗:差異主要體現在“電驅比例”

我們在說插電混動的時候,提到過“向左走還是向右走”的問題——插混介于燃油驅動和純電驅動之間,那么電驅占比的不同也會導致產品特性的不同。同時也提出變速箱的差異會帶來特性的差異,最終形成了流派的差異。

此次討論的混動都沒有多擋位變速器,但它們在傳動系統上卻也存在差異。這個差異直接影響到混動技術的本質。這個本質同樣也是:在驅動層面電驅的占比。

我們先來看“鼻祖”豐田THS。很多人都對其E-CVT的結構津津樂道,并將其奉為豐田混動技術的核心。這個說法沒錯,但這更適用于THS誕生的年代。怎么講?

早期的電驅技術與當下是沒有可比性的。再進一步說,主要是早期的動力電池技術,與當下沒有可比性——包括安全性、放電特性以及成本等各方面。為此當時的豐田不得不采用能量密度低但在當時看來相對安全的鎳氫電池。而基于鎳氫電池的充放電特性,基本無法滿足車輛全工況純電驅動。

于是,工程師就不得不絞盡腦汁讓燃油動力與電機動力“混合”,以滿足車輛驅動的要求。因此我們發現,時至今日,THS的發動機直接驅動車輛的工況占比仍然是非常大的。這也反過來說明,THS II的電驅占比相對較低。

好在豐田的工程師確實厲害,將這兩種動力的“混合”做得幾近完美,所以依舊可以提供相當不錯、優于燃油車的駕駛特性,以及其引以為傲的低油耗。也正是因為這套機構太過復雜,再加上豐田的專利保護,讓無數廠商望而卻步,成就了相當長時間內豐田THS在混動領域的“獨霸天下”。

或許很多人沒有意識到,從i-MMD到日產超混電驅這些后起之秀的混動技術,更多是受到了十多年前“增程式電動”的啟發。當時有兩個著名的代表車型,一個是雪佛蘭的VOLT,另一個則是比亞迪的F3 DM。這兩款增程式車型在當時市場表現看來都不成功,但原因并非原理不對,而是“生不逢時”——還是由于當時的電池技術不支持,影響了其實際表現。

然而數年后的本田、日產卻發現,伴隨著電驅技術的發展,混動對于發動機直接驅動的需求越來越變得越來越低。一旦不需要發動機直驅,那豐田那套算法無比復雜的行星齒輪組E-CVT組合就變得可有可無。混動的技術壁壘,也就自然打破了。于是,就有了后來的i-MMD和日產超混電驅。

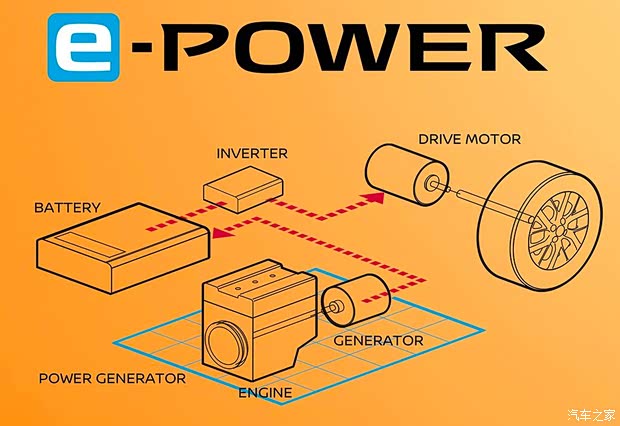

您的感覺沒錯。雖然目前看,混動分成了THS、i-MMD和日產超混電驅三個流派,但相對而言,i-MMD和日產超混電驅的技術原理更為接近。即在絕大多數日常駕駛的工況下,它們的發動機都不參與直接驅動,而只是承擔“發電機”的作用。

所不同的是,i-MMD或許受到慣性思維的影響,仍無法徹底放棄發動機直接驅動。因此在高速行駛工況下,配備i-MMD的車型其實是燃油驅動的。

『凌派 銳·混動』

唯有日產超混電驅,破天荒地徹底放棄了發動機直驅。任何工況下,發動機都只扮演發電機的角色。對應的結果前面陳述過了——油耗最低,性能也屬于第一梯隊。注意,這個性能可是在日產超混電驅配備1.2L發動機(增程器),而i-MMD對應1.5L發動機的情況下獲得的。如果是1.5L的超混電驅對陣1.5L的i-MMD,結果可能又有不同。

那么為什么日產要這么做,它更省油、性能更好技術上支持嗎?如果支持,為何日產成了首個突破者呢?

超混電驅的核心亮點及日產的思維突破

看起來,超混電驅徹底摒棄了變速器,發動機無需直接連通車輪,少了很多的傳動機構,結構更簡單、實現起來也更容易,然后居然效果還更好……有這等好事兒,這難道是日產真的被上帝眷顧了嗎?

其實不然。我們現在看這三種技術可能是這個結果,即日產的組合最聰明。但如果放眼到它們立項研發的時候,卻完全不是這么回事。這里一個關鍵點,就是對電驅技術預判和前期研發投入的側重點。

前面所說超混電驅軒逸的實際表現更好,可不是因為它更簡單。更大程度上,是它在電驅技術方面的研發投入更多。你可以理解為,豐田把心思都放在復雜的E-CVT上以及如何優化器算法等方面了,而日產則變得像純電企業那樣,把更多的資源如何放在提升電驅性能和效率上。

很多人都看過超混電驅的資料,知道其電池模組30C的充放電能力。這才是性能的關鍵。對于非插電的混動技術來說,小容量的電池成為制約電驅性能最大的瓶頸(而非電機)。如何讓電池組能夠像超級電容那樣快速的充放電成為了技術突破的核心。

還有就是,有了強大的電驅作為后盾,可以徹底放棄發動機直驅以后,就可以讓燃油動力工程師放開手腳地提高效率。因為他們再也不用考慮如何兼顧駕駛的平順性、動力輸出特性等等了。所有的設計訴求只圍繞一個點:全程最高燃效。因此超混電驅軒逸的發動機的亮點可不只是最高燃效43%,而是它基本上全都在這個燃效工況下運轉,因此才會有極致的低油耗。更有趣的是,這樣設計發動機不僅不會增加成本,而且還可以讓結構更簡單、成本和輕量化都能做到更優。

至此清晰了。當發現電驅技術的發展可以更好地解決混動技術的情況下,日產的思維更“激進”,步子邁得更大,直接將重心放在了提升電驅方面,并基于此而徹底放棄發動機直驅,以達到性能最優、油耗最低且綜合成本更優化的結果。現在看,日產的此次押注顯然是“贏大了”。

結論:

分析至此,文章開頭所提的問題,答案應該算是基本明確了。三種混動流派的差異,與燃油技術的流派差異不同。它更多體現出開發者對于電驅技術、以及舍棄燃油發動機直驅的態度的差異上。這兩種態度放在十年前,很難判斷誰對誰錯,但放在十年后的當下,結果則變得清晰明了。除了以上所說的以外,超混電驅的這種結構還有一個好處,給未來留足了可能性,即便要升級為插電/增程式,同樣會很簡單。

在日本,這項技術的競爭力之強已經有目共睹,日產也應該在中國市場加大普及力度和提升普及速度才對。當然我們也知道,繼超混電驅軒逸之后,確實有一批超混電驅車型正在上市的路上。或許到那時,本文所說的混動流派之爭的格局,才會變得更清晰、更明確吧!

京ICP備09113703號-1

信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553

廣播電視節目制作經營許可證

公司名稱:北京車之家信息技術有限公司

中央網信辦違法和不良信息舉報中心

違法和不良信息舉報電話:400-868-5856

舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn