車王歸來 上半年F1車壇5大熱點事件匯總

上半年熱點事件二:失速尾翼被判合法

『失速尾翼技術原理圖示』

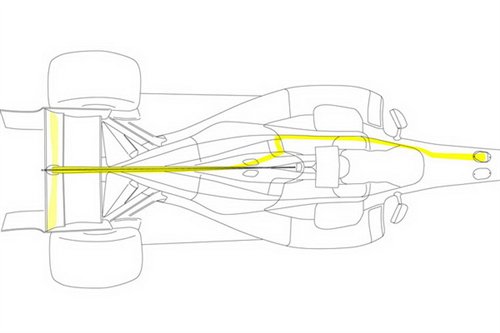

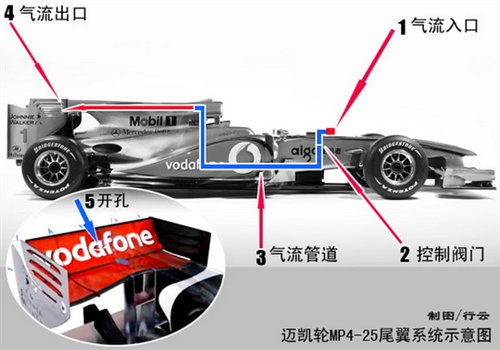

在2010賽季啟用了更為嚴格的新競賽規則之后,F1各支車隊之間的技術競爭也較以往更加激烈。“失速尾翼”(F-duct)也因此成為媒體報道中頻繁提及的專業詞匯。這項技術最先由邁凱輪研發形成,并被應用于MP4-25賽車。在巴林揭幕戰中亮相,并且立即在業內引發了全面的技術討論,而國際汽聯在經過調查研究之后宣判邁凱輪MP4-25的尾翼設計合法。根據目前的文獻資料顯示,失速尾翼系統大致分為三部分:駕駛艙上方的氣流入口;設置在駕駛艙內的氣流孔;以及尾翼上的開孔。

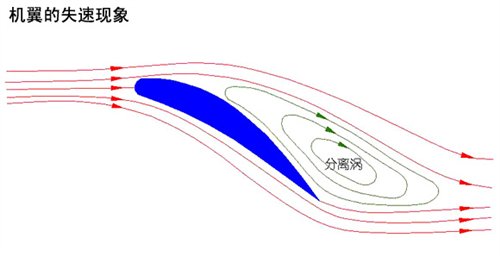

失速,最早發現于飛機在航行過程中的某種動力狀態。根據航天學的解釋,失速,是指翼型氣動攻角(Angle of attack) 增加到一定程度(達到臨界值)時,翼型所產生的升力(lift force)突然減小的一種狀態。翼型氣動迎角超過該臨界值之前,翼型的升力是隨迎角增加而遞增的;但是迎角超過該臨界值后,翼型的升力將遞減。

『邁凱輪失速尾翼示意圖』

邁凱輪對于飛機失速狀態進行了深入研究,他們設計的“失速尾翼”可以被理解為“飛機失速的反向狀態”,也就是說:將MP4-25的尾翼看做反過來的機翼,利用鯊魚鰭開口將空氣氣流引到只尾翼,在尾翼的底部向上抬升的氣流,造成下壓力的驟減,使行駛阻力隨之下降,從而提高直線速度。車手在比賽過程中,可以用膝蓋或者手肘將駕駛艙內的氣流孔閉鎖,使管道中的氣流壓力發生改變,實現失速狀態。據巴林揭幕戰后的技術統計數據顯示,采用了“失速尾翼”的MP4-25,直線失速較過去提高了約6英里。

在看到邁凱輪“失速尾翼”的神奇表現后,各大車隊都立即著手新空氣動力配件的研發工作。到目前為止,包括索伯,法拉利,威廉姆斯和梅賽德斯GP等車隊都開始使用不同成熟度的系統。在12支車隊中,只有紅牛二隊及3支新車隊沒有著手研發失速尾翼了。

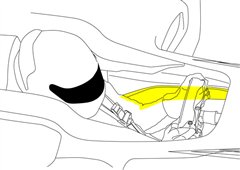

『法拉利失速尾翼噴口』

法拉利繼中國站對失速尾翼進行第一次賽道測試后,在西班牙站正式開始使用失速尾翼,但其系統仍然不成熟。法拉利車隊為F10賽車安裝的失速尾翼與邁凱輪的設計不同,法拉利的駕駛艙內的氣流開口,在引擎蓋的背鰭上,這樣的設計,讓車手可以根據自己的意愿,手動選擇進入失速狀態。

『失速尾翼技術原理圖示』

雖然今年國際汽聯將“失速尾翼”認定為“合法”,但同時規定車隊在開發設計“失速尾翼”時,不得修改原有的單體殼設計。邁凱輪是失速尾翼的創造者,同時也被認為是唯一一支配合單體殼進行設計的車隊。不少業內人士認為,不同車隊在研發失速尾翼時所擁有的“規則灰色地帶”空間不同,結果會直接導致各車隊的空氣動力套件最終的性能表現大不相同。

F1車隊協會(FOTA)已經通過投票表決的方式,決定從2011年起禁用失速尾翼。因此F1車隊都在積極爭取時間,希望能夠盡快完成研發設計工作,以防止自己在新一輪技術革命中慘遭淘汰。

加載中

加載中

好評理由:

差評理由: